Informe SANFIC 21: Velados transparentes

En lo que respecta al cine chileno, la pesca fue variada. Entre las secciones competencia internacional, nacional y muestras paralelas recojo comentarios para: Cuerpo celeste (Nayra Ilic, competencia internacional), Después de la niebla (Miriam Heard, competencia nacional), Al sur del invierno está la nieve (Sebastián Vidal Campos, ganadora competencia nacional), Si vas para Chile (Amilcar Infante y Sebastián González Méndez, competencia nacional), Alicia bajo la higuera (Manuela Thayer, parte de la sección “directoras en foco”) y el cortometraje documental Velados transparentes (Coti Donoso, en muestra especial).

Quien acude a un festival en su ciudad sabe a qué me refiero: es difícil poder asistir a él en medio de la rutina cotidiana. Por lo general se busca encontrar algún visionado repartido en distintas salas de la ciudad y, pasando los días, la sensación es la de un montón de películas que se escabullen entre las manos hasta una próxima -y a veces improbable- oportunidad. No siempre satisfactorio es el itinerario de quienes esperamos estos eventos con ansias pero a la vez tenemos diversos compromisos domésticos y laborales. Poco tiempo hay para ir a galas, alfombras rojas y otras actividades que forman parte del sello de un festival como Sanfic, además de tener que lidiar cada año con una disminución paulatina en regalías para la prensa “no oficial” (el pase de prensa esta vez tenía un límite de películas en las multisalas). Por su parte, Sanfic viene hace años priorizando en la práctica un incentivo a las llamadas industrias creativas, verdadero centro del festival, más vinculado al mercado y la producción que a lo propiamente artístico, cultural o político. Sin que eso esté ausente en el discurso de sus películas, claro está, pero cuyo eje central es más bien la estandarización y un acercamiento cada vez mayor al mundo de las plataformas. En ese sentido, su invitado central -el reconocido Alex de la Iglesia- bien puede ser comprendido como una señal clara del perfil de cineasta que se busca promover por parte del festival.

En lo que respecta al cine chileno, la pesca fue variada. Entre las secciones competencia internacional, nacional y muestras paralelas recojo comentarios para: Cuerpo celeste (Nayra Ilic, competencia internacional), Después de la niebla (Miriam Heard, competencia nacional), Al sur del invierno está la nieve (Sebastián Vidal Campos, ganadora competencia nacional), Si vas para Chile (Amilcar Infante y Sebastián González Méndez, competencia nacional), Alicia bajo la higuera (Manuela Thayer, parte de la sección “directoras en foco”) y el cortometraje documental Velados transparentes (Coti Donoso, en muestra especial).

Infancias en la transición democrática

Dos películas me invitan a pensarlas como si fuera un juego de espejos invertidos. Se trata de los largos Cuerpo Celeste y Después de la Niebla, obras que comparten varios elementos: el punto de vista de una hija (adolescencia e infancia), una trama que involucra centralmente la relación conflictiva con la madre y el contexto histórico de la transición democrática como telón de fondo.

Cuerpo Celeste cuenta la historia de Celeste, una adolescente que vive cerca de la región de Atacama con sus padres arqueólogos. Entre medio de vacaciones familiares en la playa y la búsqueda de restos fósiles, Celeste está en pleno despertar sexual, se observa el vínculo con otros chicos de la zona, amigos, y familiares. La acción transcurre durante los primeros años de democracia con señales del plebiscito reciente y esquirlas de la dictadura por doquier. En medio de la película ocurre un duro incidente que transforma las relaciones de los personajes, lo central está dado por la distancia que empieza a tomar con la madre, quien cae en una depresión y desafección. Se trata de una historia de madurez, duelo y crecimiento, en un mundo que empieza a volverse más duro y hostil. Nayra Ilic filma con delicadeza, sacando partido a los colores, luces y climas afectivos del desierto, acompañando el recorrido de una adolescente en pleno crecimiento. Hacia el tramo final, lo que era un fondo histórico empieza también a transformarse en un suceso más central y determinante del crecimiento de la propia niña, particularmente en relación a los cuerpos de detenidos desaparecidos enterrados en el desierto durante la dictadura. Y aquí quizás uno de los hallazgos centrales del filme, que es pensar el trasfondo de la post-dictadura desde un relato generacional y un pasado que no ha dejado de suceder.

En contraste, Después de la niebla, sucede durante los últimos años de dictadura mientras se anuncia el plebiscito y su espacio no es el norte si no el sur profundo en una casona cerca de un lago. Aquí seguimos a María de 8 años, y a sus padres, dos jóvenes de clase alta venidos a menos económicamente y que viven en esta casona prestada. De lunes a viernes María asiste a una especie de internado con una profesora alemana, que es el principal lugar de cuidado y atención. Por su parte, sus padres no le prestan mucha atención ni cuidados, su madre está imbuida en una depresión, y este desapego se manifiesta de forma radical durante la visita de unos amigos a la casona, espacio de la cual es excluida, mientras los adultos se divierten alcoholizándose y divirtiéndose. La directora Miriam Heard tiene talento para representar la soledad infantil y el juego con los detalles, texturas y miradas de la niña. Mientras el contexto de Cuerpo celeste es el de una familia progresista y profesional, el caso de Después de la niebla es el de una burguesía en decadencia, cuya posición es favorable a la dictadura. En ese sentido, el telón de fondo histórico está dado por un contexto lejano que poco tendría que ver con la burbuja social y espacial en que viven, mientras los vínculos – filiales y de pareja- se desintegran. Eso no exculpa a la película de cierto a-historicismo afectivo, donde la alegoría histórica tiende a perderse a favor del detalle singular.

Ambas películas sitúan huellas reconocibles dentro del cine chileno, cierta filiación y reconocimiento de patrones de interés. Por un lado, la intimidad como pregunta y el punto de vista lateral o centrífugo, desde la infancia. Películas como De jueves a domingo (2012) y Tarde para morir joven (2018) ambas de Dominga Sotomayor, por ejemplo, parecen referentes para pensar la mirada de infancia, la desintegración del grupo familiar y el “coming of age” dentro de burbujas sociales específicas. Por otro, 1976 (Manuela Martelli, 2022), también presenta antecedentes relevantes para pensar la representación de la dictadura y contextos políticamente conservadores, mientras ese contexto empieza a adquirir más presencia, construyendo un tránsito de personajes que empieza a tomar más consciencia de ese “afuera” retorcido.

Documentales

El documental ganador de la competencia nacional Al sur del invierno está la nieve sorprende en primera instancia por una belleza visual apabullante. La cámara y dirección de foto construyen encuadres y composiciones que sacan partido al territorio que filman, la Patagonia, el invierno y el lento pasar de los días. Lo que podría ser comprendido solamente como un documental “naturalista” y “observacional”, poco a poco se va develando como algo más interesante: un ensayo visual sobre las condiciones de vida, la crudeza y la presencia espectral de la muerte como un hecho que forma parte del ciclo vital del extremo sur. Así, conviven aquí, habitantes humanos, vacas, corderos, perros, pero también pumas, zorros, ciervos que sobreviven en un entorno que los obliga a una dura lucha por sobrellevar los días. Las imágenes van acompañadas de composiciones musicales bien detallistas, sostenidas, además de textos del poeta patagónico Rolando Cárdenas que nos ayudan a pasar de un territorio concreto, a uno más antropológico y simbólico que de a poco empieza a calar. Un sorpresivo premio a un documental que merece ser visto y estrenado en salas nacionales.

Por su parte, el documental Si vas para Chile prometía ser un documental sobre la crisis migratoria de Colchane en el año 2021. Recordemos que aún en Pandemia, esta crisis empezó a recrudecerse a partir de la muerte de un camionero y el asentamiento masivo de poblaciones flotantes que buscaban hacer el paso a Chile en el extremo norte. El documental, efectivamente, se encontraba en ese lugar durante los sucesos, y recoge testimonios de varias situaciones dramáticas. El descontrol del ingreso y el surgimiento de mafias son relatados por grupos de migrantes que con muy poco llegan a la ciudad de Colchane dispuestos a ingresar a Chile en búsqueda de oportunidades, las condiciones son inhumanas y precarias, y aún más estos grupos deben recibir violencia xenofóbica a partir del aumento de casos de violencia delictual. Los documentalistas filman esto con drones por doquier y un teclado dramático- tipo Mea Culpa- aportando lo suyo a la revictimización visual de sus testimoniantes. Mientras muestra esto, no es capaz tampoco de construir contextos o marcos explicativos para lo que observamos, pareciendo más bien una mirada atónita de cuyo impacto periodístico no es capaz de salir ni cuestionar en lo más mínimo lo que hace como ejercicio de representación documental. Más allá del olfato temático- el tema migratorio es urgente de diagnosticar, filmar, pensar- su tratamiento no logra dar un salto cualitativo en términos de representación, dejando esto en nada más que un registro afortunado, pero con poca idea de lo que se quiere decir.

Muy por el contrario, Alicia bajo la higuera, presente en el foco de directoras mujeres es un documental con claridad sobre su discurso y su representación. Se trata de un retrato-homenaje a la escritora infantil Alicia Morel, por parte de su nieta la realizadora Manuela Thayer. Lo que a priori podría sentirse institucional, el documental inmediatamente lo sacude con un montaje que nos invita a descubrir a esta notable escritora, que, entre otras cosas, agrupó a otras escritoras de literatura infantil (Lucía Gevert Parada, Marcela Paz, Maité Allamand), defendió el oficio y la igualdad de las mujeres en la literatura, así como escribió columnas, ensayos, obituarios, radioteatros infantiles, boleros, entre otras cosas. Usando archivos fílmicos y fotográficos familiares, fragmentos de cartas, diarios de vida, piezas sonoras, lectura de sus relatos, filmaciones en super8 el documental propone una inmersión material en el archivo, a la búsqueda de construir el mundo imaginario de la escritora, relacionada sobre todo al vínculo con la naturaleza y la observación lúdica y curiosa del mundo. Uno de los puntos álgidos del documental viene dado por La Unidad Popular y el Golpe de Estado, donde el documental expone su posición incómoda durante el gobierno allendista, así como una posición ambigua o al menos no abiertamente izquierdista durante el segundo período, buscando también el ejercicio de sinceridad y no idealización de una mujer con grises y claroscuros. Es también lo que aparece en sus diarios de vida, respecto al rol de mujer en la familia y la vida social, donde se esconde también la herida o la dificultad de pertenecer.

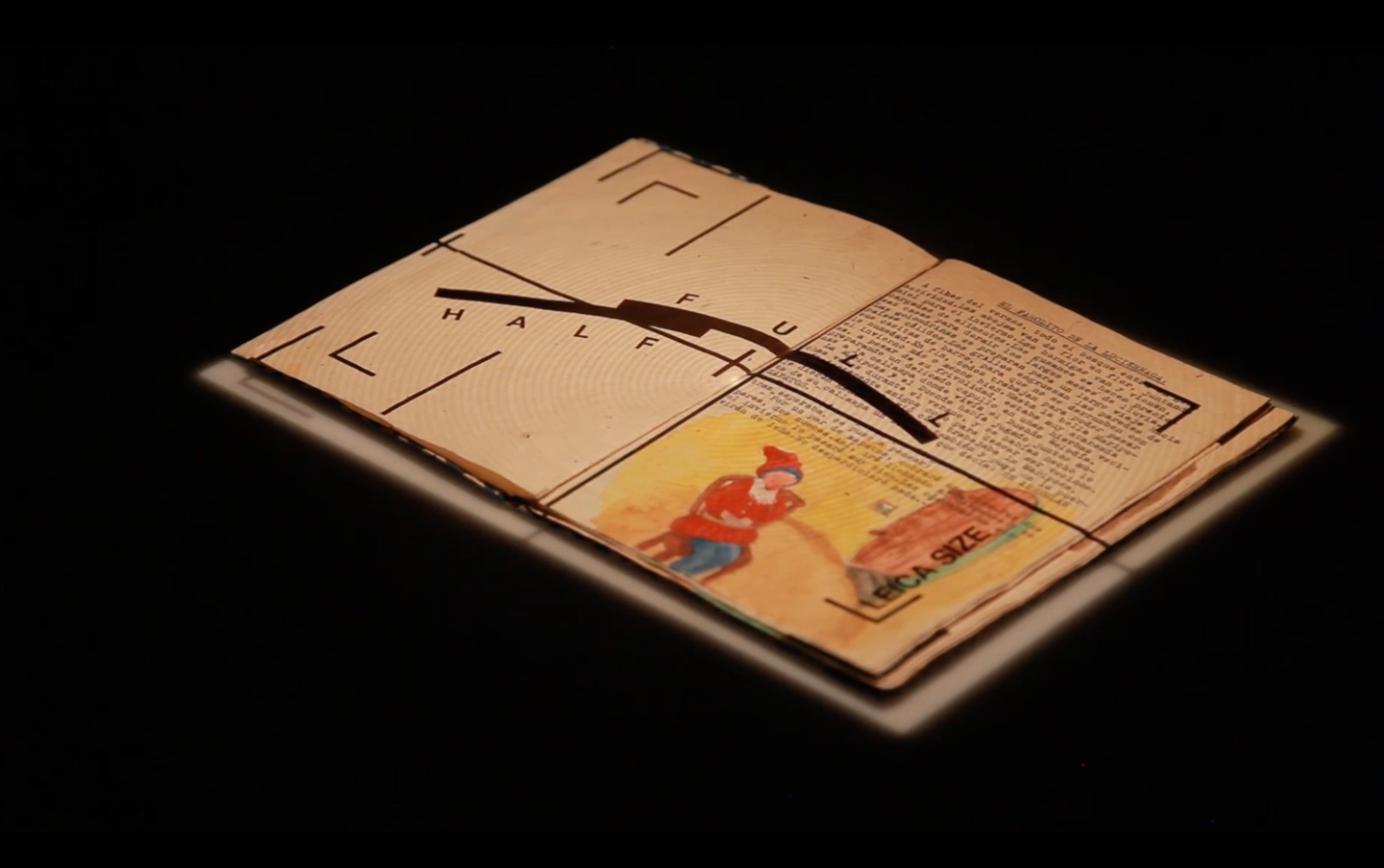

Algunas palabras finales para el documental Velados transparentes (Coti Donoso), mostrado como función especial. Se trata de un valioso registro del grupo pop rock La Ley antes de ser La Ley, basado centralmente en una grabación en vhs en Café del Cerro en 1989, con buena calidad sonora. A partir del recorrido reconstructivo que busca hacer Germán Bobe en torno a los dos primeros discos, se visualiza también el rol relevante y vanguardista de Andrés Bobe figura clave de esta primera etapa de la banda, hermano de Germán y fallecido en 1994. La búsqueda de una sonoridad sintética, a partir de atmósferas y estructuras, con un sonido único en Chile para la época, acercaba a la banda de esta primera etapa al sonido británico de la New Wave y el Synth Pop, algo cercano a lo que se encontraba haciendo Los Prisioneros en el disco Corazones el mismo año, aunque con un dejo más melancólico, parecido a lo que realizaba Daniel Melero al otro lado de la cordillera. El documental además, encuentra a quien grabó la cinta Vhs, Mauricio Salomón (realizador él mismo también), quien además tiene los primeros cassettes de la banda. Salomón es bautizado por Germán Bobe como el “primer fan” de la banda.